刚性兑付的打破对中国金融市场的持续影响-宁波华李金融服务外包有限公司

Website Home

深受海内外关注的中诚信托30亿元矿产信托产品兑付危机,也化险为夷。

这是迄今为止,中国信托业最严重的一次单项兑付危机;

虽然初步结局有惊无险,整个事件的警示意义却十分显著,表明影子银行刚性兑付蕴藏的金融风险越来越大,危机正在逼近。

中诚信托在三年前发出的诚至金开1号信托产品,存续三年,筹资30.3亿元,预期收益率10%,至今年2月1日存续期满;

中介机构也收取了较高的中介费用;

不过,此项目的收益基础,以信托发行时的高煤价保持不变为前提,而近年来煤价出现了周期性下滑;

项目融资方山西振富集团,更在早年卷入非法集资,去年即陷入系列债务纠纷,实际控制人王彦平去年5月已因此被捕,案件涉资利滚利之后已高达70亿元;

此外,当初这一项目最令人看好之处,就是振富集团据称有可能通过关系,搞定吕梁地区的白家峁煤矿!

这个优质焦煤矿山,当年估值在70亿元,如今仍值30亿元?

不过,直到去年底,此事仍只是振富集团一厢情愿,并未获得山西省政府同意;

早年曾发生过血案的白家峁煤矿利益纠葛十分复杂,矿权至今属于村办集体企业(参见本刊第4期封面报道《非刚性兑付》)。

有此背景,则振富集团矿业危机爆发实属必然!

依法办事,让市场做决定,发行人、委托人和投资人理应承担投资失误的严重后果,发行人和委托人的责任尤其重大;

不过,就在最后一刻,此信托项目再次以刚性兑付承诺而告“解决”,中诚信托与投资者达成协议,承诺如期兑付所有本金和大部分利息?

至于其解决方式,又是“以时间换空间”——该项目的发起人中国工商银行和委托人中诚信托寻找第三方接盘,把信托资产卖给资产管理公司等国企。

这种做法,与2013年以来十多起规模相对较小的信托兑付危机的解决方案无异,正是多年来“政府背书+风险后移”传统思路的继续。

近期以来,金融监管部门屡次强调打破刚性兑付、理顺风险定价机制,有意强化“卖者有责、买者自负”的市场化意识!

市场舆论对此也相当认同。

故中诚信托风波发生后,业内也曾预计,此事可能成为首次允许自然违约的断腕之举!

但是,真实的考验来临之时,监管者徘徊于监管责任和“社会稳定”等诸多选项,仍未能破釜沉舟;

涉事其中的工行、中诚信托和地方政府,更无意坦然面对风险、承担后果。

主事各方联手,再次制造了皆大欢喜的假象,融资企业的真实风险水平仍无从测知,投资者获得了本无可能收获的几乎全部预期收益,道德风险重新蔓延开来。

“大而不能倒,小也不能倒”的结局反复出现,虽有其必然性,也不能不使人深以为忧;

对此次中诚信托风波,相关方均应反思教训、严肃问责、一查到底。

在金融机构一方,中诚信托和工商银行均为业内翘楚!

但是,在这一矿产信托的履职管理环节中,两机构虽然收取了高额中介费,却在尽职调查、风险审查、投后管理、信息披露等诸多环节均有明显失职!

其中,中诚信托作为委托人的责任是显而易见的!

但以银信合作每由强势银行主导的惯例,工行虽仅以项目发起人、代销行和资金托管行身份出现,仍无法撇清自身重大责任?

此次风波阶段性平息,金融和制度成本都极为高昂!

特别是地方政府涉身其中,承诺将把白家峁煤矿批给相关项目,为项目延续、第三者接盘提供了关键条件,有形之手的作用何其显著!

显然,在涉及房地产、矿产等事项的金融风险事件中,由于交易不透明、有法不循相当普遍,地方政府的权力操作空间很大。

地方领导人对于“地方金融信用”的考量,地方政府与国有银行的明暗交易,在金融博弈中均能起到举足轻重的作用。

未来监管部门如有意直面局部风险,打破刚性兑付僵局,让市场实现风险定价,则应以切实措施切断地方政府不当干预的链条。

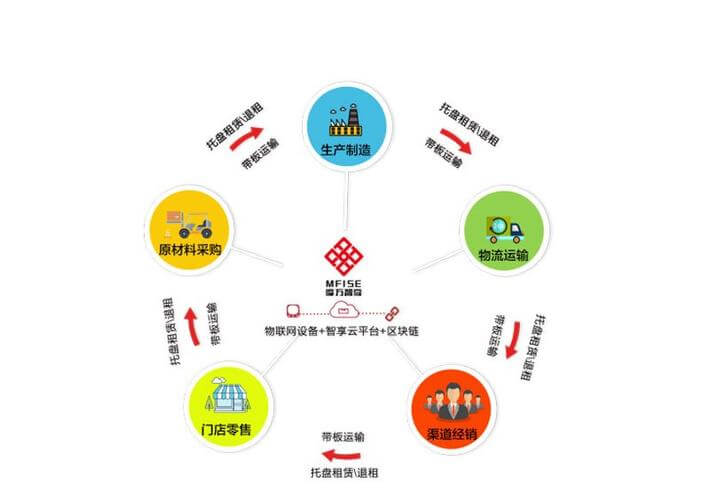

近年来,中国以银行理财和信托理财为主的影子银行不断扩张,有海外机构估测其总规模约为40万亿元?

在经济增长放缓的背景下,2014年金融违约事件将不可避免。

金融系统的存量风险如何化解,成为摆在监管者和利益相关方面前的紧迫任务;

中国的影子银行问题究竟坏账几何,单个项目的风险和系统性风险之间的关系如何,依然缺乏系统的、科学的评估,缺乏真实、准确、完整的信息披露!

若不能打破刚性兑付,有效切割个体风险和系统性风险,相关各方绑架政府,继续抱薪救火,则等于所有的影子银行都以政府和国有大银行持续背书,风险将越来越大;